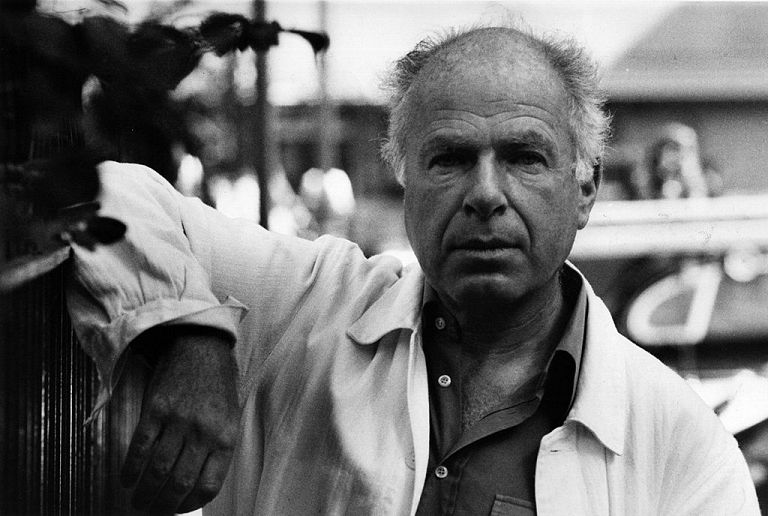

Due settimane fa ci lasciava la leggenda del teatro Peter Brook, regista teatrale (e cinematografico) considerato “il più grande regista che il mondo abbia mai visto” (Glenda Jackson). Nei suoi 97 anni di vita ha diretto quasi un centinaio di spettacoli che lo hanno fatto assurgere a personaggio iconico nel mondo delle arti, tanto da essere definito da Sir Peter Hall, un altro grandissimo del teatro inglese e non solo, come “il principale innovatore della sua generazione“. Il lavoro di Peter Brook era infatti caratterizzato dalla ricerca della verità più profonda insita nell’atto performativo, dalla sperimentazione, da ambizione, coraggio e creatività, dall’investigazione dei significati, dal desiderio di comunicare in maniera efficace con il pubblico, da una commistione di ispirazioni e influenze provenienti da culture anche lontane da quella occidentale. Peter Brook rientra certamente nel novero dei registi d’avanguardia della sua epoca, ma pochi sono riusciti come lui ad essere dei veri pionieri, lasciando un’impronta così forte e duratura sul modo stesso di fare e guardare al teatro.

Le origini

Nato nel 1925 a Chiswick, un distretto sudoccidentale di Londra, Brook era figlio di due chimici industriali, costretti – a causa del coinvolgimento del padre negli ambienti rivoluzionari moscoviti – ad abbandonare la Russia e ad emigrare prima in Francia e poi in Inghilterra, dove hanno anglicizzato il cognome d’origine Bryk. Nell’adolescenza, Brook ha trascorso alcuni turbolenti anni alla scuola privata Gresham’s, che ha scritto di ricordare in particolar modo per la noia e gli episodi di bullismo subiti in quegli anni, e dove era conosciuto per essere intelligente, ma anche supponente ed eccessivamente critico.

Peter Brook ha poi studiato lingue moderne ad Oxford, presso il Magdalen College, di cui è diventato successivamente Honorary Fellow, nonostante ne avesse rischiato l’espulsione poiché più interessato a dedicarsi all’University Film Society, da lui fondata nel 1943, che allo studio. Venne infatti ammonito dall’Università in seguito alla produzione del suo primo film, privo di dialoghi ed interpretato da attori non professionisti, dal titolo A Sentimental Journey, che vide la luce quando egli aveva solo 19 anni. Brook venne riammesso a frequentare i corsi solo dopo aver firmato un documento in cui prometteva di non dedicarsi alle arti performative fino alla fine del suo percorso di studi. Nonostante ciò, continuò imperterrito a scrivere copioni per pubblicità e a dirigere spettacoli teatrali.

Stratford e la Royal Opera House

Peter Brook si cimentò per la prima volta nei panni di regista teatrale nel 1943, quando, ancora studente all’Università di Oxford, mise in scena la famosa pièce di Marlowe Dr Faustus in un minuscolo teatro di Londra, il Torch Theatre. Con questo spettacolo riuscì a raccogliere 17 sterline che devolvé ad un fondo di aiuti per la Russia. Seguirono The Infernal Machine di Cocteau al Chanticleer Theatre nel 1945 e The Barrets of Wimpole Street di Besier. A partire dallo stesso anno, entrò a far parte del rinomato Birmingham Repertory Theatre, uno dei più longevi teatri di produzione ed innovazione d’Inghilterra, fondato e diretto da Sir Barry Jackson che – quando ottenne la direzione del festival shakespeariano dell’estate del 1946 – decise di portare con sé a Stratford-upon-Avon un Peter Brook poco più che ventenne. Presso lo Shakespeare Memorial Theatre, adesso conosciuto come Royal Shakespeare Theatre, Brook diresse Romeo e Giulietta e un Love’s Labour’s Lost ispirato ai dipinti del pittore francese Watteau.

Questo legame, nella mente di Brook, con le arti visive nonché l’importanza della componente figurativa come origine della messa in scena risultano evidenti anche dalle scelte scenografiche operate in quanto direttore di produzione presso la famosa Royal Opera House di Londra, lavoro che Brook ottenne a soli ventidue anni, ma con il quale non mancò di destare scandalo proprio a causa delle sue idee troppo innovative per l’ambiente operistico dell’epoca, al contrario di lui estremamente conservatore. La breve ma intensa “stagione” di Brook al teatro d’opera di Covent Garden lo vide cimentarsi prima con Boris Godunov (1948), stroncato perché “simile ad un film“, critica che Brook liquidò affermando che fosse proprio quella la sua intenzione. Ed infatti aveva voluto rendere tutto il senso di oppressione che si respirava in Russia con un allestimento assolutamente fuori dai canoni di allora: una scena completamente nuda per la prima parte dell’opera; un gigantesco meccanismo d’orologio da cui, come un lama, scendeva un grande pendolo ad attraversare il palco; ed infine un’enorme testa di Cristo che rivolgesse i suoi occhi verso il basso sulla morte di Boris.

Non da meno furono La Bohème, con scene addirittura risalenti alla fine dell’Ottocento, e la Salomé del 1949, con scenografie e costumi firmati da Salvador Dalì, che era l’unico, secondo il regista inglese, ad essere in grado di dare forma alla “degenerazione erotica della musica di Strauss e all’immaginario di Oscar Wilde“. Non venne (purtroppo) accordata a Brook la possibilità di deviare il Tamigi per far irrompere in scena un transatlantico, come era invece previsto dalla sua mente visionaria. Salomé suscitò comunque critiche anche da parte degli stessi cantanti che ritenevano che la musica fosse così stata messa in secondo piano: le controversie furono così tante da suggellare la fine del rapporto di collaborazione tra Peter Brook e la Royal Opera House, forse con buona pace di entrambe le parti, due mondi che si muovevano a velocità troppo diverse per potersi veramente incontrare con successo. Questa non fu comunque l’ultima esperienza di Brook all’opera: collaborò anzi con un’altra istituzione di enorme importanza quale la Metropolitan Opera di New York per la messa in scena di Faust e Eugene Onegin negli anni Cinquanta, che riscossero decisamente maggior favore anche da parte degli addetti ai lavori. Si dovrà poi aspettare la prima metà degli anni Ottanta per vedere di nuovo un’opera diretta dal regista inglese: questa volta si trattò della Carmen.

“Lo spazio vuoto”

Negli anni Cinquanta, Brook ha diretto attori del calibro di – per citarne solo alcuni – Alec Guinness, Paul Scofield (con cui ha collaborato fin dai tempi del Birmingham Repertory Theatre e che ha diretto nel famoso Re Lear del 1962), John Gielgud (in Misura per Misura, The Winter’s Tale e La Tempesta), Laurence Olivier e Vivien Leigh (in Titus Andronicus), Ben Kingsley e Patrick Stewart (in Sogno di una Notte di Mezza Estate), Jonathan Pryce, Alan Rickman, Juliet Stevenson e David Suchet (in Antonio e Cleopatra).

Particolarmente significativo fu il King Lear del 1962, in cui il protagonista, interpretato da Scofield, venne rappresentato come un uomo profondamente e dolorosamente imperfetto, su cui si costringeva il pubblico a concentrare tutta l’attenzione grazie alla scelta dell’ultimo minuto di eliminare la scenografia originariamente prevista per la messa in scena: l’azione si svolgeva così su un palcoscenico vuoto illuminato a luce piena. Anche la produzione di Sogno di Una Notte di Mezza Estate del 1970 ha segnato un’era, con la sua scena a mo’ di scatola bianca – frutto della collaborazione con Sally Jacobs – contro cui si stagliavano i costumi dai colori accesi ed i trapezi che permettevano agli attori di cimentarsi in acrobazie aeree, per le quali Brook aveva tratto ispirazione della visita ad un circo cinese. Queste scelte di messa in scena sono la rappresentazione visiva del principio espresso da Brook nel suo famoso libro The Empty Space (Lo Spazio Vuoto) del 1968, in cui afferma

Posso prendere un qualsiasi spazio vuoto e chiamarlo palcoscenico vuoto. Un uomo attraversa questo spazio vuoto mentre qualcun altro lo guarda, e questo è tutto ciò di cui ho bisogno perché si inizi un atto teatrale.

E’ straordinario poter consultare le immagini di scena, che ci mostrano scene e costumi degli spettacoli di Brook con la Royal Shakespeare Company a questo link.

I Tony Awards ed il trasferimento in Francia

Ad inizio anni Sessanta, oltre a firmare la regia della pellicola cinematografica Il Signore delle Mosche, un’allegoria sulla natura umana che continua a far riflettere, Brook continuò a lavorare con la Royal Shakespeare Company, di cui divenne direttore, mettendo in scena nel 1964 il Marat/Sade, prima produzione in lingua inglese dell’opera di Peter Weiss, autore tedesco, uno spettacolo dentro lo spettacolo che parla della sofferenza umana e si chiede se la vera rivoluzione debba avvenire nella società o all’interno di ciascuno di noi. Il Marat/Sade vinse, una volta sbarcato oltreoceano a Broadway, il prestigioso Tony Award come miglior spettacolo, oltre a valere a Brook un Tony Award come miglior regista. Nel 1966, fu poi la volta di US, uno spettacolo di protesta contro la guerra in Vietnam, che si può annoverare, insieme al Marat/Sade, all’interno del cosiddetto “Theatre of Disturbance”. Un secondo Tony Awards giunse a Brook per la regia del sopracitato Sogno di Una Notte di Mezza Estate nel 1971.

Ma la continua ricerca di questo grande regista non era ancora finita: negli anni Settanta, Brook si trasferì a Parigi con la speranza di avere maggiore libertà espressiva lontano dall’approccio più commerciale al teatro che sembrava imperare in Inghilterra. Fondò, presso il Théâtre des Bouffes du Nord che restaurò insieme ai suoi collaboratori, l’International Centre of Theatre Research. Ciò che guidava il suo lavoro era l’interrogativo fondamentale sulla natura stessa del teatro e sulle sue forme di comunicazione, anche interculturali. La compagnia fondata da Brook nella capitale francese era infatti multietnica e comprendeva artisti afferenti a diversi discipline: attori, ballerini e musicisti. Numerose furono le rappresentazioni effettuate presso ostelli o campi profughi, là dove si potevano incontrare persone che assistevano così per la prima volta alla magia del teatro. Il gruppo di lavoro si imbarcò anche in singolari viaggi in Medio Oriente e Africa, dove attraversò i villaggi del Sahara a bordo di un palco-tappeto, improvvisando storie in lingue immaginarie.

Principali influenze e l’investigazione filosofica

Il teatro sperimentale di Peter Brook si ispirava alle idee di altri pilastri portanti del teatro internazionale, tra cui Jerzy Grotowski, Julian Beck ed il Living Theatre, Bertolt Brecht, Joan Littlewood (definita la “madre del teatro moderno“), Edward Gordon Craig nonché ovviamente Antonin Artaud e a quella forma di teatro chiamata Teatro della Crudeltà, che Brook mise in pratica presso la Royal Shakespeare Company per sollecitare nuove forme espressive negli attori e che influenzò la messa in scena anticonvenzionale del Marat/Sade. Non dobbiamo pensare, in questo caso, alla crudeltà come alla causa di dolore fisico o emotivo, ma anzi all’intenzione di eliminare tutto ciò che non contribuisce all’integrità della messa in scena: il testo non deve prevalere sugli altri elementi ma parola, movimento e luce devono essere un tutt’uno. L’obiettivo era spingere gli attori a trovare nuove modalità di espressione per cercare di rispondere alla domanda delle domande: “Perché recitare?” E’ così che Brook fece grande uso dell’improvvisazione durante le prove per i suoi spettacoli, esperimento che sfociò in una serie di workshop della Royal Shakespeare Company. Il lavoro del regista, scoprì Brook, non era quello di imporre in maniera rigida movimenti pianificati in anticipo, ma si radicava nell’importanza di facilitare, guidare e rifinire le performance degli attori.

Ad esercitare un richiamo molto forte sul regista inglese erano anche filosofie più esotiche, quali le idee di George Gurdjieff, mistico di origine greco-armena che sosteneva che niente è scontato e che gli uomini vivono in una condizione di veglia apparente superabile solo attraverso un percorso che conduce ad un livello più alto di consapevolezza. Da questo interesse nacque il film Incontri con Uomini Straordinari, diretto da Brook nel 1970. Alcune scelte registiche si ispiravano invece alle tecniche del Teatro No giapponese, come emerge dalla scelta di sostituire la presenza di sangue in scena per il Titus Andronicus con del nastro rosso.

Ma il vero atto di coraggio fu la messa in scena, nel 1985, di Mahabharata, uno spettacolo di ben nove ore tratto da un antico poema epico indiano in lingua sanscrita, adattato per il teatro francese da Jean-Claude Carrière e poi tradotto in inglese da Brook. Questo colosso di undici ore (intervalli compresi) girò in tournée per due anni, mentre la storia è stata ripresa nel 2015 per il teatro Young Vic di Londra con il sequel intitolato Battlefield, che ha calcato i palcoscenici internazionali per fare tappa, tra le altre città, a Mumbai. Anche la vita del filosofo del Mali Tierno Bokar ha ispirato un omonimo spettacolo negli anni Duemila, basato sul testo dell’autore Amadou Hampâté Bâ. Insomma, quella di Peter Brook è stata una ricerca lunga, instancabile e incontenibile verso e attraverso i significati più profondi che caratterizzano l’arte del teatro, la recitazione e, più in generale, la vita umana e la sua comunicabilità.

Silvia Bedessi